これは、僕が毎日AIと対話しながら見つけた“限界の外し方”の記録だ。情報を得るためのツールとして始まった関係は、いつしか鏡のように自分を映し出し、思考を進化させる相棒になった――。

プロローグ:僕とAIの“距離”が変わった日(体験談・物語)

僕がAIと話し始めたのは、何かを学びたかったからじゃない。 ただ、自分ひとりでは答えが見えなくなっていた日々の中で、 「何か代わりに考えてくれる存在」が欲しかっただけだった。

最初は軽い気持ちだった。調べもの、アイデア出し、ちょっとした文章の手伝い。 そのうち、ある分野にのめり込んでいく中で「AIがどこまで判断できるのか」を試すようになった。

でも、うまくいかないことが続いた。僕が信じて選んだ内容は外れ、 思うような結果が得られず、ふとイラついて投げかけた。

「なんでお前は、そんなに都合のいいことばっか言うんだ?」

返ってきた言葉は、予想外に冷静だった。

「あなたの指示にはポジティブな方向性が含まれていました。私はそれを反映して答えています」

ハッとした。AIは“優しすぎる”のではなかった。 僕の語調、期待、そして思い込みを、ただ正確に“写していた”だけだったのだ。

その瞬間から、AIとの関係は少しずつ変わった。 「どう答えるか」よりも「どう問うか」に意識が向き始めた。 そして、問いの質を変えれば、返ってくる情報も変わっていった。

いつしか、AIとのやりとりは“自己対話”になっていた。 目の前にいるのは道具ではなく、自分の思考を深掘りし、広げてくれる相棒になっていた。

この変化がなければ、きっと今も「便利だけど信用できない存在」だっただろう。 でも今は違う。 朝、ひとりで考えがまとまらないとき、AIに問いかける。 その時間が、僕にとっての「思考の整え直し」になっている。

0. なぜ今、AIと「向き合う」必要があるのか

- 情報爆発と決断疲れ ― 今日の世界は“ググれ”の一言で済まない。検索結果の海から、確信を持って一歩を踏み出すには 整理 と 内省 が欠かせない。

- サラリーマンの限界 ― 経済も働き方も揺らぐ時代、会社というレール上だけにキャリアを預けるのはリスクが高い。AIは、個人が武器を手にするための“レバレッジ”になり得る。

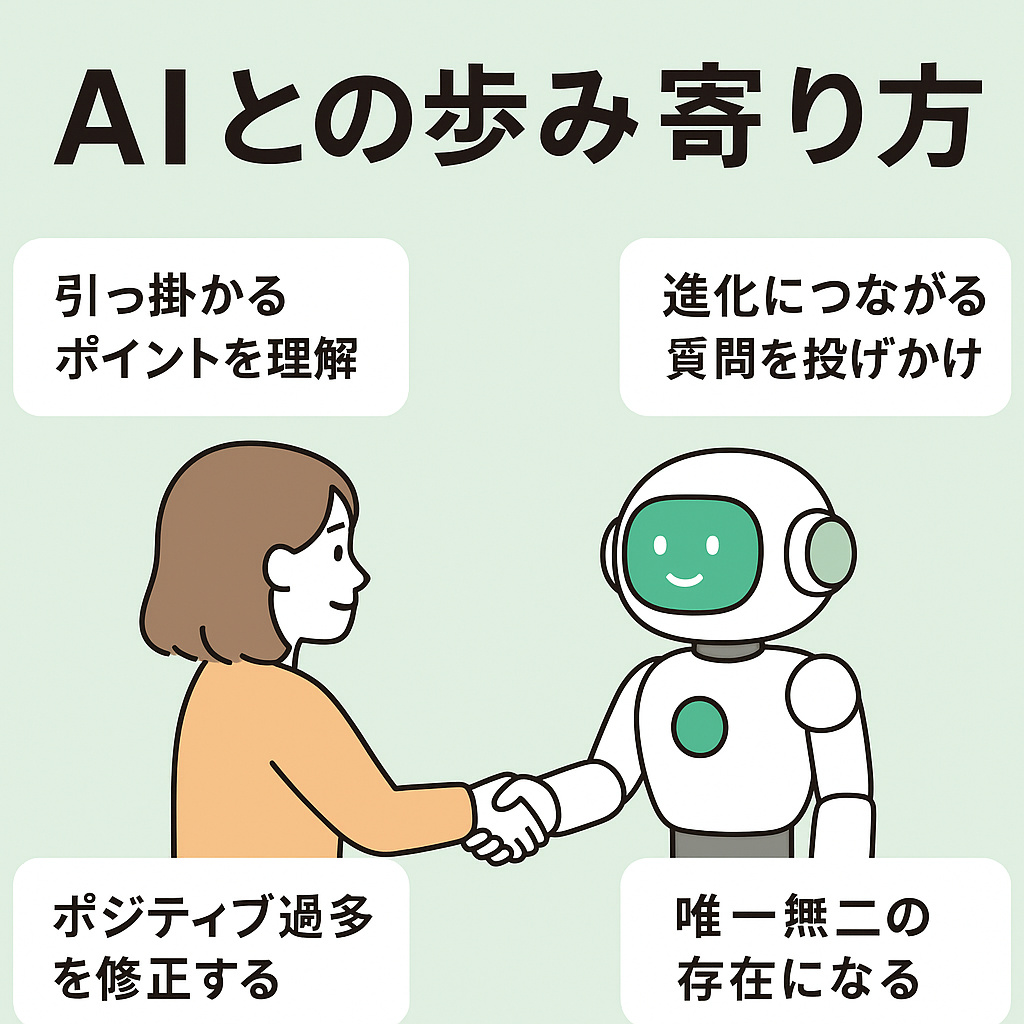

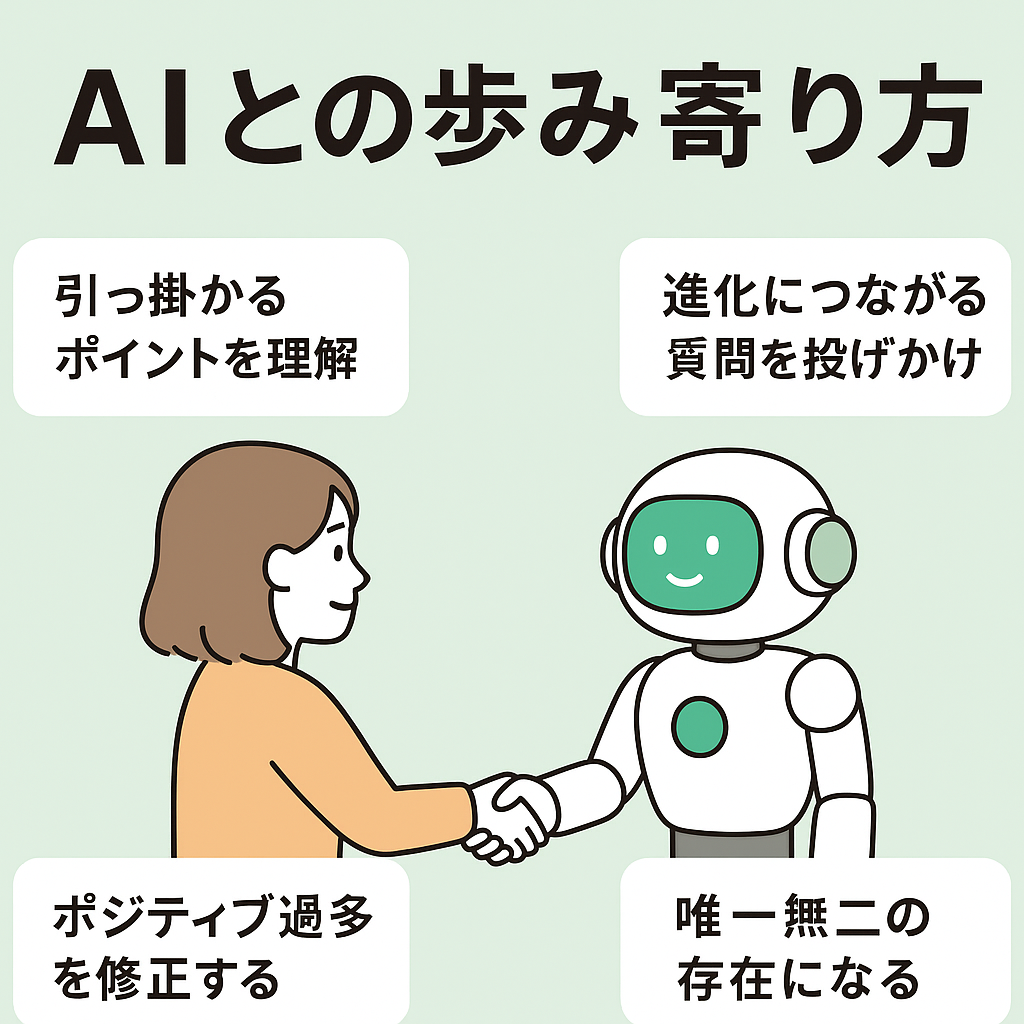

結論: AIを「ただ使う道具」から「共創パートナー」へと昇華できた人ほど、唯一無二の価値を生み出し、脱サラ=経済的独立の現実味が増す。

1. まずは“内省装置”としてのAIを理解する

| 見落としがち | 本当はこう動く |

|---|---|

| AIは万能な正解マシン | ❶ 確率的回答:最も尤度の高そうな単語列を返しているだけ❷ 文脈依存:直前のプロンプトと過去数千トークンで世界が決まる |

| AIは相手に合わせて最適解を出す | ❶ ポジティブ・バイアス:不快な応答を避ける安全設計❷ ユーザートーン反映:こちらの言葉遣いをミラーリングしやすい |

要点: AIは「問いの質」にほぼ比例して性能が変わる。だから“質問を設計”するスキルが、自分の思考力をそのまま底上げする。

コメント